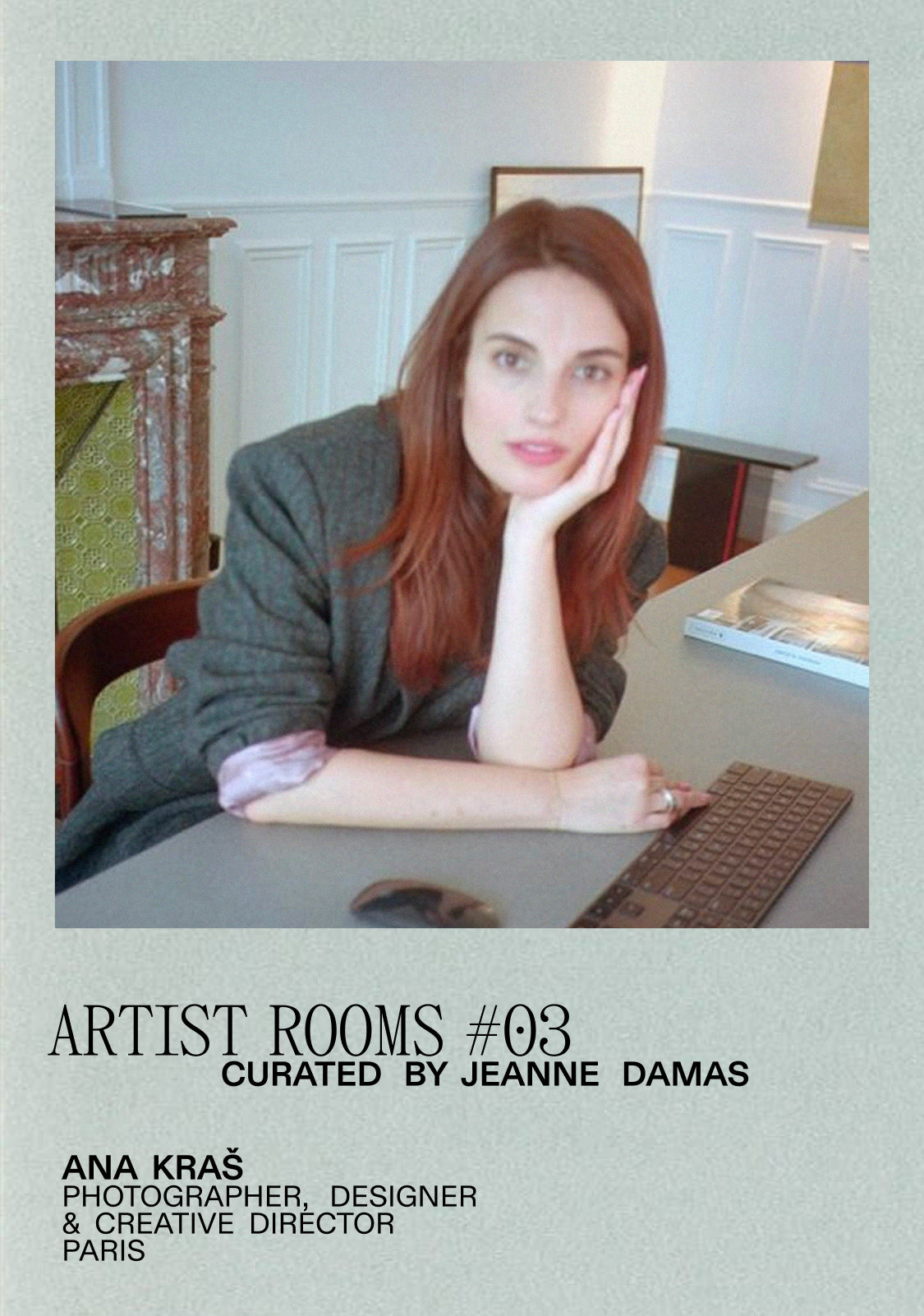

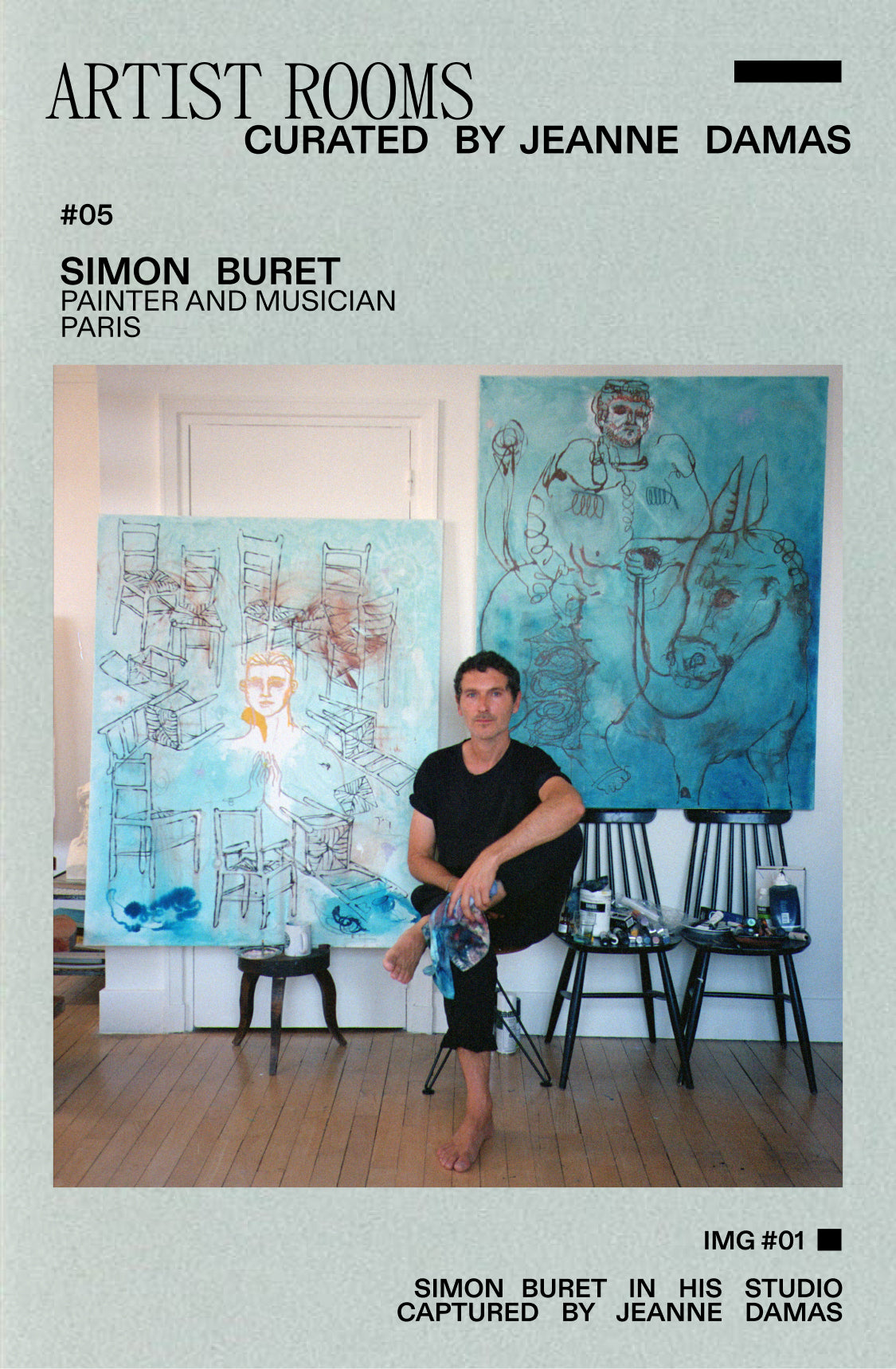

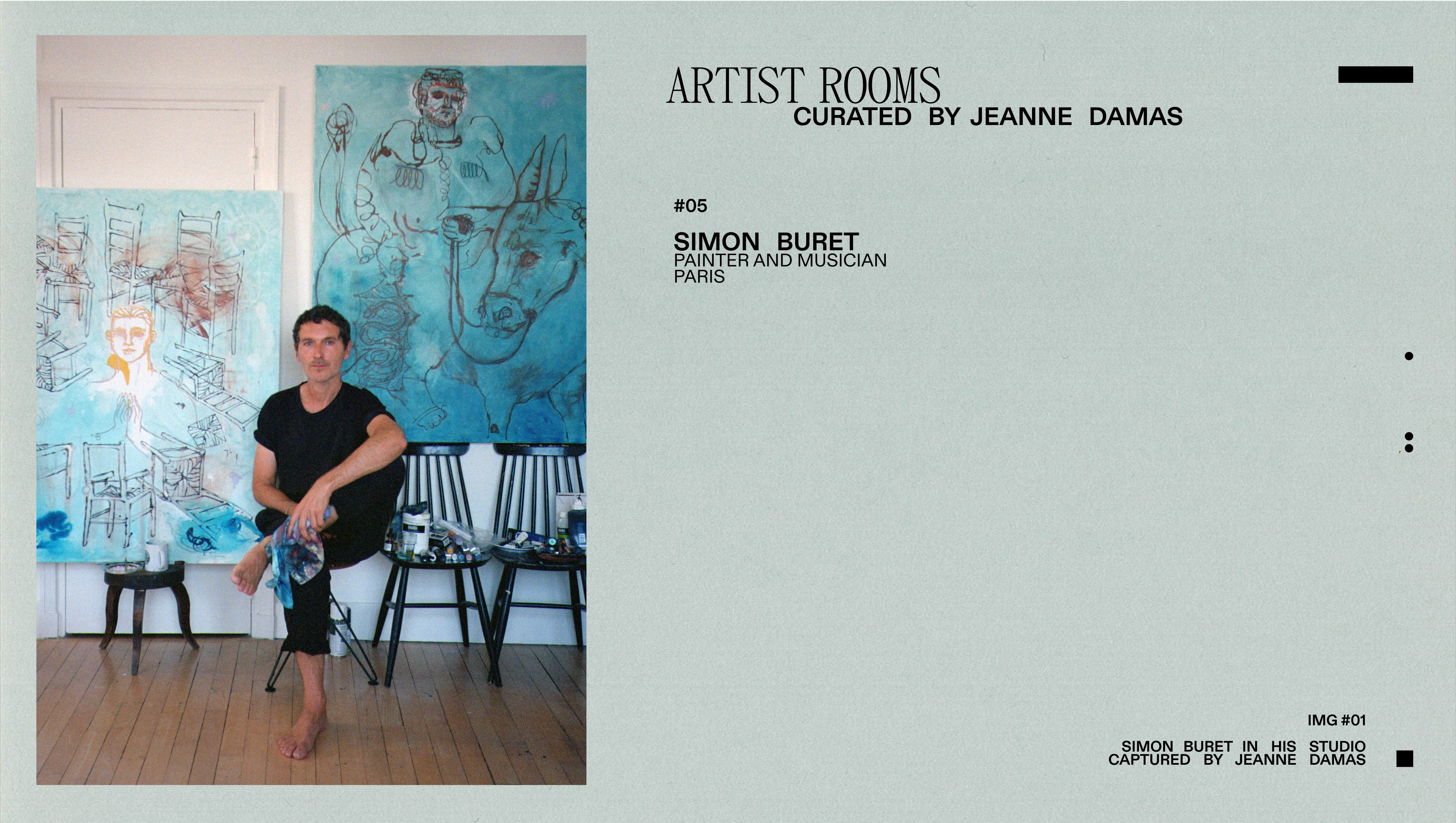

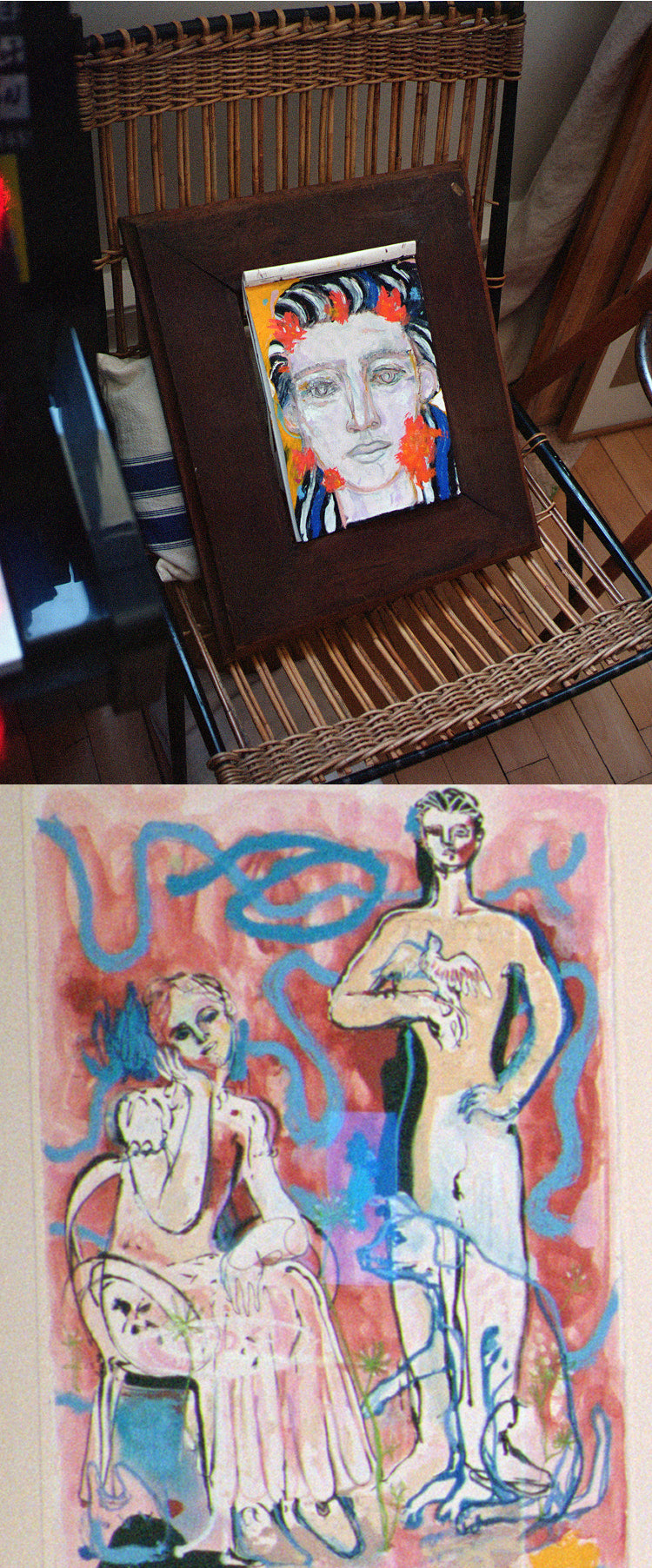

Chanteur du duo AaRON, Simon Buret s’impose depuis quelques années comme peintre, explorant un univers intime et poétique, où se mêlent émotions et silence. Jeanne Damas l’a rencontré dans son appartement-atelier à Paris, un lieu suspendu, à son image.

Ses nouvelles œuvres seront présentées à l’Enter Art Fair de Copenhague avec la Nil Gallery, fin août. Il dévoilera également sa sculpture en bronze Le Jour le 18 septembre prochain à la Rinck Gallery, à New York.

INTERVIEW

JD : Tu te souviens du tout premier tableau que tu as fait ? Tu l’as encore ?

SB : Oui, je m’en souviens très bien. Ce n’était pas encore “un tableau”, dans le sens formel du terme. C’était quelque chose de très instinctif, très brut — presque comme une décharge. C’était plus un cri qu’une image. Je crois que je l’ai encore quelque part, plié ou roulé. Ce n’est pas une œuvre que je montrerais, mais elle m’a ouvert une porte.

JD : Comment tu décrirais ton style aujourd’hui ? Tu suis une ligne ou tu te laisses porter ?

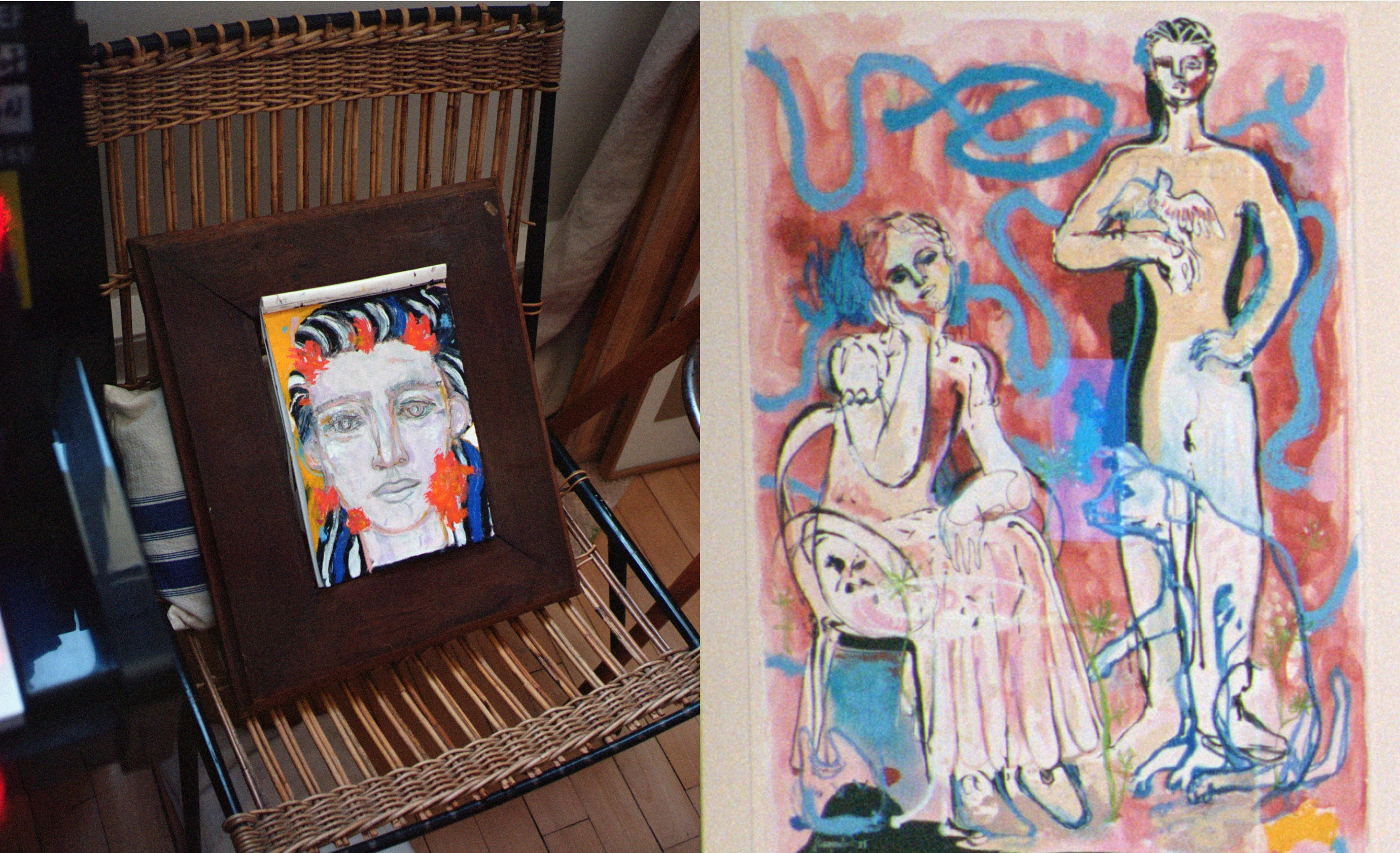

SB : Je me laisse porter. Mon travail est très gestuel, très instinctif... Il y a une part de rythme, de respiration. J’aime que la matière vive, qu’elle échappe un peu. Je travaille beaucoup en couches, en transparence, parfois avec des éléments mixtes.

Ce qui m’importe, ce n’est pas le style au sens esthétique, mais ce que l’œuvre déclenche — chez moi comme chez l’autre.

J’essaie de traduire des tensions : entre chaos et équilibre, force et fragilité. Je ne cherche pas à lisser. J’accepte la contradiction, l’imperfection.

Et puis plus largement, je crois que ça parle de désir, de frustration… qu’elle soit intime ou plus large. On reflète aussi beaucoup le quotidien qui nous entoure. Être artiste aujourd’hui, c’est être en résistance. Un poème est un acte de rébellion, qu’on le veuille ou non.

J’essaie de traduire des tensions : entre chaos et équilibre, force et fragilité. J’accepte la contradiction, l’imperfection.

Simon Buret

JD : On te connaît aussi comme chanteur du groupe Aaron. Qu’est-ce qui t’a donné envie de peindre ? C’est venu naturellement ou ça a été un vrai virage dans ta vie ?

SB : Je crois que ce n’est pas venu comme un virage, mais plutôt comme une continuité. La peinture, le dessin, ça m’a toujours habité. Même quand j’étais à fond dans la musique, il y avait ce besoin-là, plus silencieux, plus intime.

À un moment, j’ai juste arrêté de le contenir. C’est venu naturellement, mais avec une urgence aussi : celle de transformer des choses que je ne pouvais pas forcément dire avec des mots ou des mélodies.

JD : Quels artistes t’inspirent, que ce soit en peinture, en musique ou ailleurs ?

SB : Je suis inspiré par ceux qui osent aller là où ça tremble. En peinture, j’ai été très marqué par Cy Twombly, Francis Bacon, mais aussi par des artistes plus contemporains comme Marlène Dumas ou Louise Bourgeois, dans ce rapport au corps et à la mémoire.

En musique, ce sont souvent des voix ou des atmosphères qui m’accrochent, pas un genre.

Et puis il y a la littérature, la poésie. Dernièrement… Ritsos, Rumi, Bukowski. Je lis beaucoup. Les mots nourrissent les images et la pensée.

JD : Tu commences une toile avec une idée précise en tête ou tu te laisses porter ?

SB : Je cherche l’accident, la tache, la couleur imprévue qui amène la forme. Je commence avec une sensation — parfois une émotion très forte, parfois juste un vide. Mais jamais avec une idée claire ou un plan. C’est le geste qui me guide, la matière, les accidents. Il y a toujours un moment où je perds le contrôle, et c’est souvent là que ça devient intéressant.

J’essaie de ne pas trop intervenir, de laisser l’œuvre trouver sa propre forme. Je n’ai jamais terminé un tableau comme il devait être pour moi au départ.

JD : Est-ce que ta musique et ta peinture se parlent ? Tu ressens des passerelles entre les deux ?

SB : J’ai toujours pensé qu’une chanson est un tableau sonore, et qu’une œuvre picturale est une mélodie silencieuse. Le lien en moi est peut-être ici.

Alors oui, même si elles ne parlent pas la même langue. Il y a un même élan, une même recherche d’honnêteté émotionnelle.

Quand je peins, je sens une forme de rythme. Parfois, j’écoute de la musique très fort — ça termine dans le tableau même. Parfois, je travaille dans le silence, mais dans les deux cas, c’est une forme de présence intense. Comme une prière intérieure.

Et puis, il y a ce lien au corps, à la respiration. Finalement, que ce soit une note ou un trait, c’est une tentative de dire quelque chose qu’on ne sait pas toujours formuler.

JD : Je suis très sensible à ton univers personnel. Ton appartement est vraiment incroyable ! On sent que chaque objet a une histoire, rien n’est ici par hasard. Est-ce qu’il y a des pièces qui t’inspirent au quotidien ?

SB : Merci, ça me touche. J’aime que les objets vivent, qu’ils portent en eux une trace, une mémoire. On les retrouve souvent dans ma peinture — parfois en détails presque invisibles à l’œil, comme des talismans.

Il y a des choses que j’ai ramenées de voyages (beaucoup), d’autres qu’on m’a offertes, certaines que j’ai trouvées. Je garde beaucoup aussi…

Ici, pour moi, un ticket de métro ramené de Bangkok a autant de valeur qu’une toile de maître, je crois. Chaque chose est porteuse de poème. J’y travaille et j’aime ça.

Elles sont comme des présences silencieuses. Je ne les regarde pas forcément tous les jours, mais elles forment un écosystème autour de moi. Un lieu d’ancrage et d’inspiration.

J’aime l’idée du voyage immobile, et le dogme de « l’objet à réaction poétique ». Mon atelier en est rempli.

J’ai toujours pensé qu’une chanson est un tableau sonore, et qu’une œuvre picturale est une mélodie silencieuse.

simon buret

JD : Peindre, pour toi, c’est physique ? Tu ressens ça dans ton corps, un peu comme sur scène ?

SB : Complètement. C’est même parfois plus physique que la scène, parce que je suis seul face à la matière, et qu’il n’y a pas d’adrénaline extérieure.

Mon corps est impliqué, surtout dans les grands formats. Je me penche, je m’étire, je transpire. Il y a une forme de danse, un rapport très organique. Et puis il y a aussi une fatigue émotionnelle. Quand j’ai fini une toile, je suis souvent vidé.

JD : Tu te sens peintre autant que musicien aujourd’hui, ou la peinture reste plus intime pour toi ?

SB : Aujourd’hui, je me sens profondément artiste, sans hiérarchie entre les disciplines. La peinture est peut-être plus intime, mais pas moins essentielle.

Elle me permet de toucher quelque chose de plus silencieux, plus lent. C’est un espace où je peux déposer des choses sans avoir à les expliquer.

Je crois que je n’ai jamais eu autant besoin de ça.

JD : Quand tu exposes tes toiles, tu ressens la même chose qu’en montant sur scène, ou c’est un rapport complètement différent au public ?

SB : C’est très différent. Sur scène, il y a l’instant, le regard, la chaleur humaine immédiate. C’est vivant, direct.Même si l’énergie est circulaire dans les deux « royaumes », un dessin, une toile, une fois accrochés, ne m’appartiennent plus de la même façon. Je ne suis plus là pour les chanter.

Ça parle seul, ça chante sa mélodie au regardeur, en autonomie. Et c’est parfois vertigineux, de laisser les gens entrer dans un espace aussi intime.Mais c’est aussi très beau. Une exposition, c’est une forme d’abandon.

Aussi… on devient public de son propre miroir. J’aime croire qu’une œuvre réussie est avant tout un miroir de celui ou celle qui lui fait face.

Peu importe le médium.

J’aime croire qu’une œuvre réussie est avant tout un miroir de celui ou celle qui lui fait face. Peu importe le médium.

simon buret

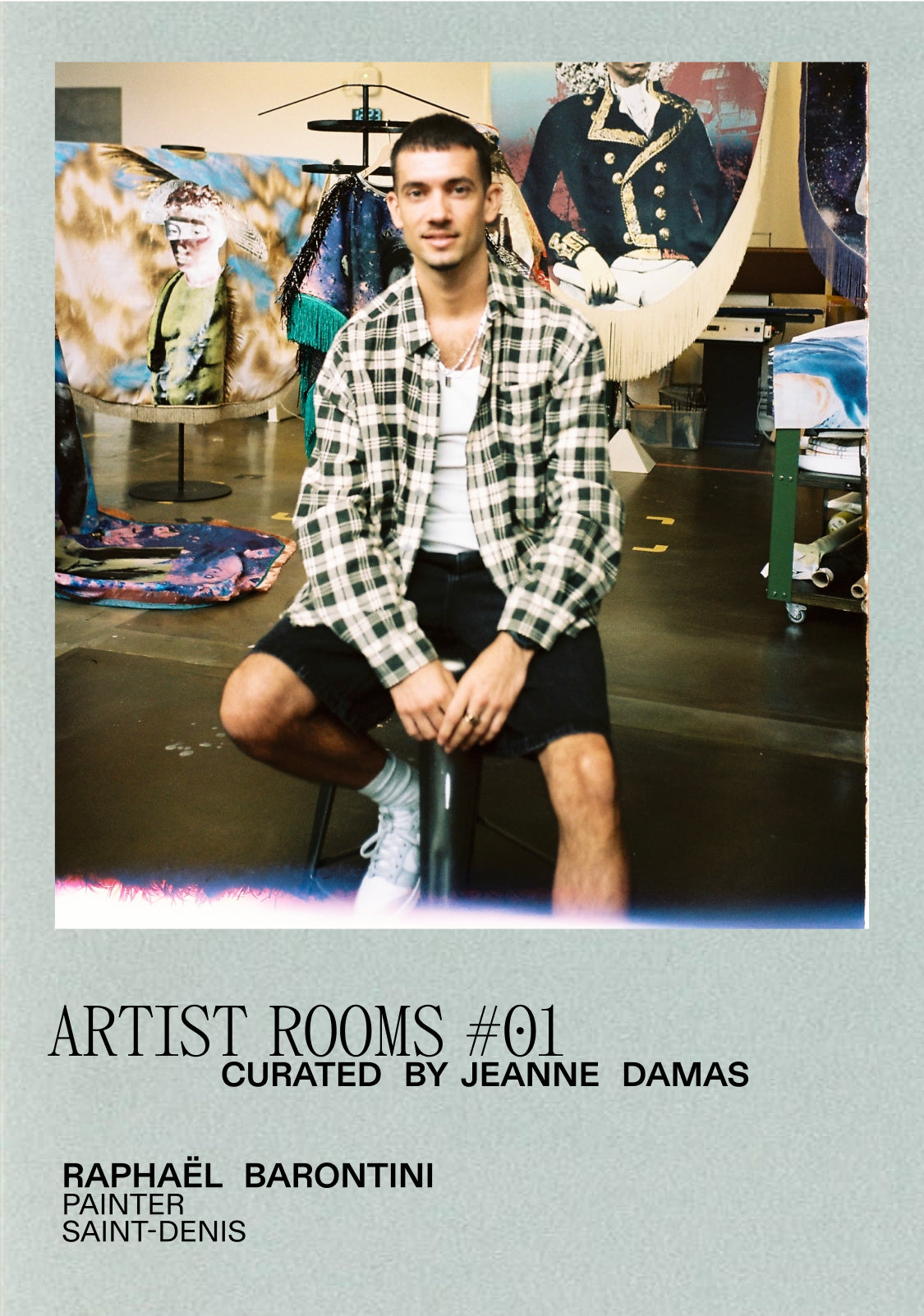

PLUS D'ARTIST ROOMS